微形态方法在房址考古中的应用

一、引言

房屋建筑是人类生产和生活的重要场所,其规模和形制反映了特定人群的建筑水平,以及生活方式和社会结构,一直以来都是考古学者重点关注和探讨的遗迹类型之一。但相关研究主要集中在房址的选址、结构、类型、规模、功能,大多基于宏观的观察,缺少微观层面的分析。地学考古中的土壤微形态方法,利用微观和超微技术,研究房址及相关遗迹(包括室内垫土、活动面、墙体、室外垫土等)的土体(沉积物)结构,揭示房屋建筑和使用过程中的原料来源、加工技术、使用方式等人类活动信息,极大地丰富了考古中对房屋遗存及其反映的社会、文化的认识。

二、土壤微形态方法原理介绍

微形态是借助显微镜和超显微技术研究未经扰动的土壤和沉积物样品的方法,根据沉积物组分在特定光学条件下的特征,对其组成物质、人工遗物和土壤形成物等进行描述、鉴定和分析,从而探讨和还原沉积物的形成过程。

微形态方法要求采样者在采样位置取下一块未经扰动的土壤样品,在实验室经过烘干、灌胶后磨制成厚约30μm的薄片。

在借助微形态方法研究房址时,研究者会根据研究问题和研究目的,从特定地点选取单个或连续的微形态样品,比较常见的取样点是室内外地层、墙体与其他特殊的、具有代表性的遗迹现象。

采样示意图

采样示意图

三、古代房屋建筑的微形态研究案例

沉积物序列的组成物质,包含了文化行为和聚落历史的信息,对房屋建筑层位和人类活动进行高分辨率的微层学(microstratigraphic)分析,能够使人类学家和考古学家探索和解释相关问题。综合地学考古专家对房址的研究内容后,这里将相关文献按研究主题分为以下三类:

(1)房屋建筑主体(如墙体、地面、屋顶等部分)的物质来源和建筑技术;

(2)人类活动的识别(如踩踏、打扫、垃圾倾倒、燃烧、养殖等活动);

(3)空间利用与历时性变化(室内外的空间布局、房址的形成过程等)。

这三个部分是密切关联的,人类在家户层面的活动以房屋建筑为载体,确立或改变房屋内外的空间布局,他们对房屋的维护和改造也会造成房屋内外遗迹的历时性变化。

2007年,Macphail等对偃师灰嘴遗址一处仰韶文化时期的房址进行了微形态分析,研究表明该房址的地面由掺杂植物的土坯铺垫,土坯的物质来源为早期人类就近取的较纯净的黄土,土坯之上涂抹了一层泥,这之上再铺垫一层由块状凝灰岩铺设的地面。通过对该房址地面沉积序列的研究及与其他房址的对比,研究者们认为,该处基址应是仰韶文化先民举办祭祀等仪式活动的场所。

微形态分析示意图

微形态分析示意图

上世纪70年代末,已有学者在欧亚大陆的一些地区开始了房址的微形态研究。Matthews等人对土耳其恰塔霍裕克(Çatalhöyük)遗址的研究可谓经典。1997年,Matthews等对恰塔霍裕克遗址的205号房址进行了沉积序列的研究,在高分辨率下识别了薄片的沉积结构和土壤形成物,并探讨与之对应的人类活动,复原了该房址的层位序列。此外,Matthews等还在本文中讨论了沉积物组分的代表意义及遗址形成过程的相关问题,如被踩踏的沉积物通常呈现无定向的、破碎的沉积特征。

在2004年的研究中,Matthew对该遗址的一处墙体进行了微形态研究,认为当时的居住者曾对该墙体进行了700余次冲刷和涂抹,且该维护行为的持续时间约70年。Shillito等结合植硅体分析和微形态方法,对恰塔霍裕克遗址公共区域(街道和庭院)的沉积物进行了研究,辨别了不同时期人类活动留下的遗存和遗迹,特别是未受扰的、人类踩踏形成的活动面和人为建造的活动层面之间的不同。

Rosenberg等对以色列Tel Tsaf遗址前陶新石器时代早期的建筑材料进行了微形态研究,首先探讨了该遗址建筑所用泥砖(mudbrick)的生产技术,该种泥砖没有经过烧制和烘烤,减少了所需能源,但需要对其进行定期的维护;从泥砖形制来看,作者认为这一时期泥砖的生产已经标准化,其标准化生产持续了500年左右。作者认为,建筑材料的来源和生产技术不仅反映了当时可利用资源的情况,而且反映了当时人类有意的文化选择。

Borderie等对法国北部中世纪早期遗址Gien的房址进行了微形态研究,复原了室内地面的形成过程以及当时的人类活动,对中世纪时期人们的日常生活环境是“干净”还是“肮脏”这一争议问题进行了讨论。希腊学者Karkanas等对希腊中部的青铜时代遗址Mitrou的微形态样品进行研究,区分了不同的建筑阶段,复原了该遗址青铜时代早期到中期的沉积序列,Karkanas等认为,该遗址的地板序列是当时的居住者对地板进行连续的维护和重建所导致的。

随着方法的不断完善,研究者们通常会结合植物考古、动物考古及其他的地学考古方法(如烧失量、化学元素分析等),寻求多重证据之间的相互对应,民族考古和实验考古也在房址的微形态研究中发挥了重要的作用。学者们通过实验考古和民族考古的方法,探索房址内部人类活动、埋藏作用或沉积后过程对沉积物微形态特征所产生的影响。

如Banerjea等对英国、丹麦三个现代实验考古遗址的微形态研究,内容包括:清扫踩踏等活动对地面沉积物造成的影响、化学变化和沉积后的成土作用等。在罗马地区的实验考古工作中,Banerjea重建了木构建筑(timber-framed buildings)的形成过程,她还指出,实验考古学和微观形态学的结合,在描述考古沉积物的特征和遗址形成过程的解释中发挥着不可或缺的作用。

Miller等人采用实验考古的方法,模拟了对燃烧堆积的清扫、倾倒、踩踏活动,并将实验后的沉积物采样制片,分别对应不同活动影响下沉积物的微形态特征。Milek对冰岛北部一座近代房屋内不同空间的地面沉积物进行了研究,Milek首先调查了该房屋的建造、使用、维护和倒塌废弃的过程,明确了房屋内部的空间布局,并将这些信息与微形态薄片的观察结果进行对应,从而明确特定文化背景下房屋维护方式、人类活动对微形态结果造成的影响。捷克考古学家Lisá等对一座近代工厂建筑的地面沉积物进行微形态采样和研究,结合房屋管理员对房屋历史的描述和地板维护方法的介绍,复原了该建筑的沉积序列,并将微形态特征与特定文化习俗下的人类活动对应起来。这些实验都表明,民族考古和实验考古方法在解释考古记录所反映的文化现象和人类活动方面具有很大潜力。

微动态示意图

微动态示意图

四、启示和展望

除遗物之外,房址中还包含了大量人类活动的痕迹,如踩踏、洒扫、燃烧等。与其他考古学方法相比,微形态方法支持研究者在更高的分辨率下观察未经扰动的土样薄片,微形态薄片是对遗址局部的“快照”,能够保留更多的原始信息。该方法能够将人类活动的痕迹至于所处的考古学情境(context)之下,因此具有不可替代的作用,值得我们在考古学研究中应用和推广。

作者:刘文菲

作者单位:山东大学文化遗产研究院

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

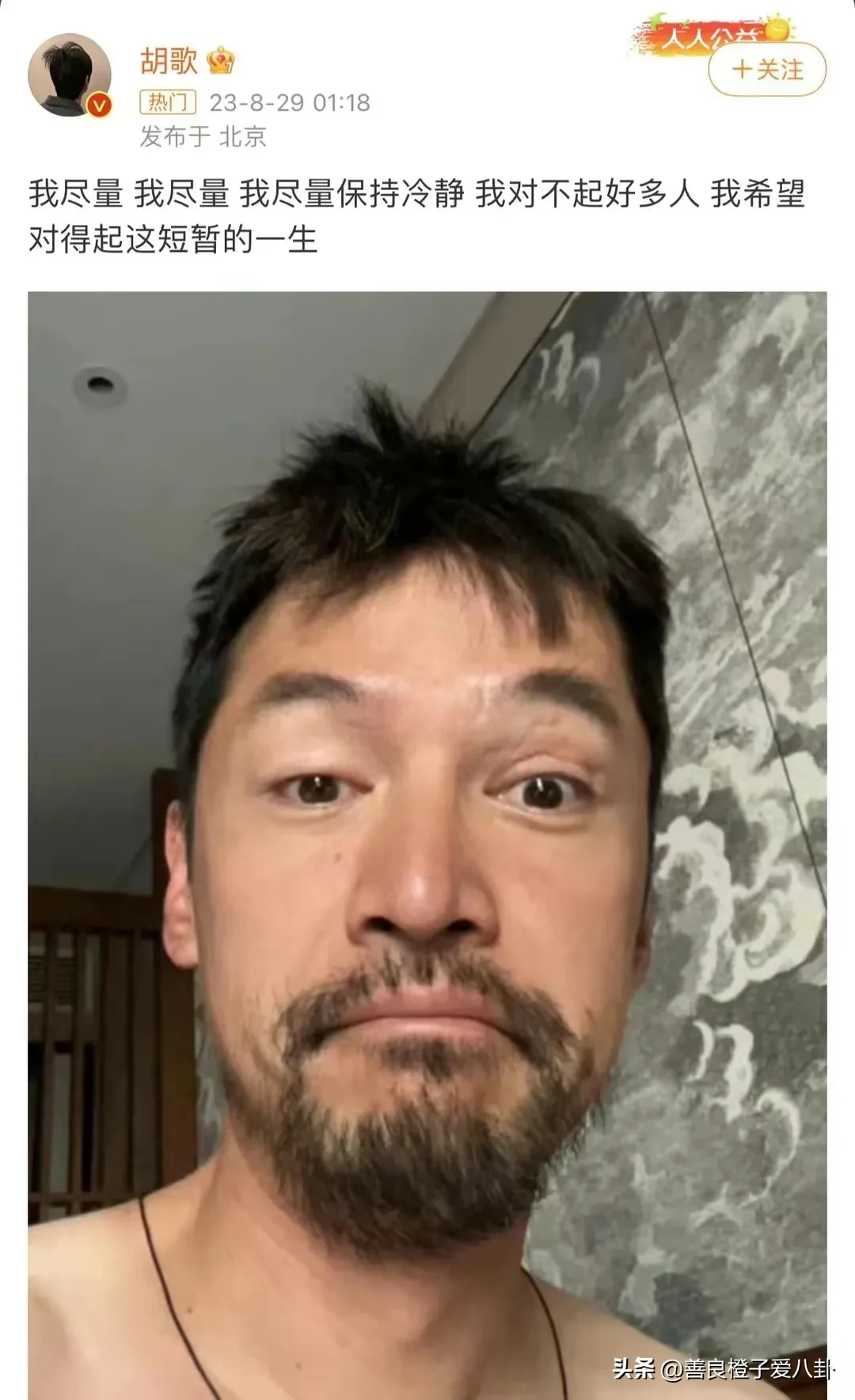

胡歌精神状态引担忧!低落悲观照片,满脸胡须和车祸伤疤引人瞩目

近日,知名演员胡歌的一张凌晨照片引发了人们的关注和担忧。在这张照片中,胡歌满脸胡须,似乎没有经过整理,更引人注目的是,照片中的他露出了车祸所留下的伤疤。这一系列迹象让人不禁感叹胡歌的精神状态是否出现了问题。套路网2023-09-01 10:22:250000中国烟草总公司发布声明

中国烟草总公司发布声明。最近,网上流传着一份中国烟草总公司的声明,称关于9月1日起卷烟涨价等相关信息均为不实消息。这一消息引起了广大网友的热议。据报道,中国烟草总公司目前正面临巨大的亏损压力,因此考虑通过提高香烟价格来增加收入。此前,有网络传言称该公司将上调香烟价格10%,这是为应对持续巨额亏损而采取的重要举措。套路网2023-08-29 17:21:300000美国支持印度加入联合国常任理事会!这是想围攻中国!

美国总统拜登的邀请给印度带来了前所未有的历史机会,一场角逐联合国常任理事国席位的博弈正在悄然展开。然而,这看似单纯的外交姿态背后,暗含着美国的深刻战略考量。美国支持印度入常,其目标不仅仅是提升印度的国际地位,更是为了在国际棋局中遏制中国的崛起。套路网2023-09-11 13:37:330000文旅部:推动各地旅游厕所电子地图标注率超95%

据文旅部官网消息,文旅部现就进一步加强旅游厕所建设管理有关工作通知如下:一、全面推进旅游厕所标准化建设(一)组织开展形式多样、线上线下相结合的旅游厕所2022版国家标准宣传推广和学习培训活动,培训对象须覆盖所有旅游厕所主管部门和业主单位,3A及以上等级旅游景区相关管理人员应列为重点培训对象。套路网2023-07-26 03:42:310000