当科技与考古相遇:揭秘科技考古的神奇之旅

在历史的迷雾中,考古学如一束探照灯,微微光亮辉映出古老遗迹和神秘文明的依稀轮廓。曾经的考古学之路如同一片荒野,探索者们依靠着铁锹和笔记本,在古代遗址上不断挥洒汗水,一点一滴地发掘着过去的蛛丝马迹。

一把铁铲、一把刷子、一部显微镜……

考古挖掘中的工具(图片来源:Veer图库)

考古挖掘中的工具(图片来源:Veer图库)

如今,科技的迅猛发展为考古学插上了腾飞的“翅膀”。科技考古就像一个巨大的工具箱,装满了各种前沿技术——计算机的模拟重建、生物学的基因解析、物理学的光谱检测、化学的物质分析、地学的地层研究……这些神奇技艺,宛如可以穿梭时空的魔法,让我们得以感受古代的脉搏,深入了解先人的生存百态。

中国广袤的土地孕育了漫长的历史文化,大量文物古迹遍布各地。从大型古代聚落到古城、皇陵、长城、丝绸之路等,这些珍贵遗址构成了我们丰富多彩的历史文化,同时承载着人类历史的记忆。然而,随着时间的流逝和环境的变迁,这些遗迹的面貌日渐模糊。

这时,遥感考古登上了舞台。

遥感考古,简而言之,就是利用电磁波等传感器,对地表和地下遗迹进行遥距观察与探测的手段。这项技术让我们仿佛拥有了“上帝视角”,捕捉到的不仅是美丽的景色,更有隐藏于地表之下的宝藏。

良渚古城遗址鸟瞰图(图片来源:国家文物局官网)

良渚古城遗址鸟瞰图(图片来源:国家文物局官网)

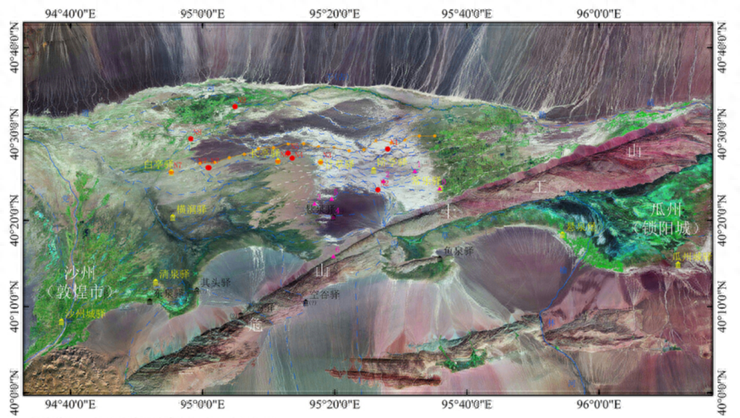

通过分析卫星图像或无人机拍摄的照片,结合地表现状和光谱成像等数据,我们可以确定遗址的位置、分布、大小、形状,甚至是周围环境的特征。此外,遥感技术还可以追踪地表上的变化,帮助我们了解古代遗址的保护状况,制定更好的保护措施。

丝绸之路瓜州-沙洲段遥感解译图(图片来源:中国科学院)

丝绸之路瓜州-沙洲段遥感解译图(图片来源:中国科学院)

当然,地表的自然因素,如植被、地形等,都可能干扰遥感图像的解析,增加了挑战性。因此,常常需要将遥感技术与其他技术结合,以确保发现的准确性和完整性。

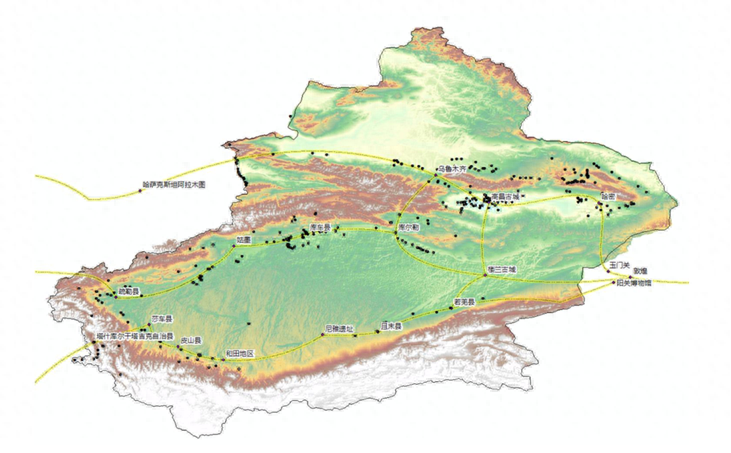

举例而言,长城这一古老而雄伟的建筑,虽然遭受着时间的侵蚀和人为破坏,但借助于遥感技术,我们有机会发现它隐藏在沙漠和山脉之间的遗存,俯瞰其延伸的路径和脉络,从而更好地保护和理解这段古老的历史。

借助遥感技术“复原”新疆古代长城(图片来源:中国科学院)

借助遥感技术“复原”新疆古代长城(图片来源:中国科学院)

不论是绵延近2000公里的京杭大运河,还是沉睡在地下的良渚、陶寺、二里头等都邑性遗址,亦或是湮没在昔日丝路之路的古国,都逐渐被遥感考古直观形象地重新呈现在我们面前。

想象一下,你是一名考古学家,正在一片古老的遗址前思考着遗物背后的故事。这里埋藏着古代人类的足迹,但你却面临着一个难题:这些遗物究竟是哪个时期的呢?

在过去,考古学家们通过相似性来推测遗物的年代。就像拼图一样,你会比较不同地方出土的器物,寻找相似之处,然后根据这些相似性来判断它们是否是同时代的。但是,这种方法有时候会让人陷入困惑。有些器物虽然相似,却可能来自不同的年代,让你的研究充满了猜测和不确定性。

随着科技的进步,现代考古学测年技术为我们打开了一扇通往过去的窗户。放射性同位素测年是其中一项重要技术,其中最为耳熟能详的就是碳14测年。

碳14测年主要是根据碳元素衰变周期,测量物质中碳的衰变程度来估计衰变的时间。如果对于碳原子测量得越精准,判断的时间也就越精确。这项技术适用于近几万年以内的年代测定,为研究旧石器时代、新石器时代等提供了有力的工具。

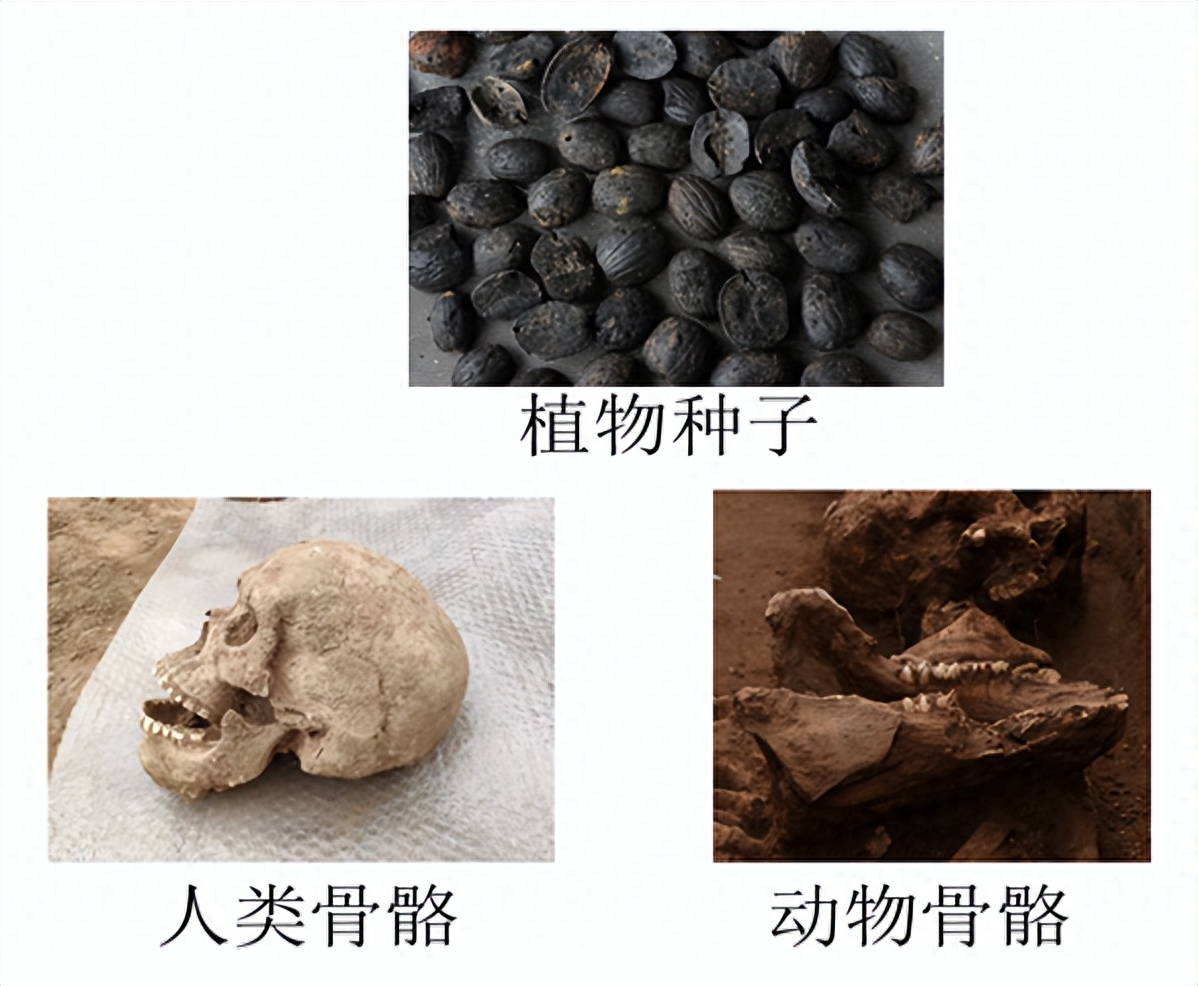

碳14测年常用样品(图片来源:中国社会科学院考古研究所)

碳14测年常用样品(图片来源:中国社会科学院考古研究所)

另外,树木年轮定年法也是考古研究中测定年代的重要技术。其原理非常简明,通过研究特定气候区域的树木年轮进行分析和研究,建立长序系列树木年轮的年表,就可以对这个地区考古遗址中出土的同类树种的木质遗物进行精确的定年。

此外,热释光测年、古地磁断代等方法也为考古学家提供了多样化的测年手段。例如,热释光测年适用于矿物颗粒在长时间光照下累积的情况,可以用来测定沉积物年代;古地磁断代通过对土壤矿物质的化石磁性进行研究从而测定土壤矿物质年龄。

光释光测年法采样(图片来源:中国社会科学院考古研究所)

光释光测年法采样(图片来源:中国社会科学院考古研究所)

凭借测年数据,我们能够揭示出文物、遗址的真实年龄,还能为不同文化、事件之间的时间联系画上清晰的线条。甚至,我们还能将不同地点的遗物根据年代序列连接起来,为古代的文化交流与变迁描绘更加丰富的细节。

我们是谁,我们从哪里来?人们曾经用神话故事来解释自己的来历。随着现代DNA技术的迅猛发展,科学家们找到了一条崭新的探索之路,用以解开人类起源的谜团。

科学家从古代遗骨中提取出DNA,就像是唤醒了古人的基因,让他们重新活过来。通过比对现代人和古人的基因信息,我们可以一点点地还原古人的家族关系。我们可以知道古人之间是不是有亲缘关系,他们是否属于同一个家族,甚至可以追溯到古代人类的迁徙历程。

古DNA实验流程(图片来源:中国科学院)

古DNA实验流程(图片来源:中国科学院)

举例来说,当科学家们研究尼安德特人的古DNA时,他们意外地发现,尼安德特人与现代人类竟然分享了一些相同的基因片段。这些共同的基因可能曾经在寒冷的环境中帮助人类适应。

更令人惊奇的是,通过对非洲人群的古DNA进行深入分析,科学家还成功确认了一个古老的传说:现代人类的起源地是非洲。

古DNA还可以揭示语言的演化和分化。当不同群体分离后,他们的语言也逐渐发生了变化,分化成了不同的方言和语言。

通过分析古代人类的基因组,科学家们可以追踪这些语言变化的历史。例如,一项研究发现,欧洲不同地区的古代人类基因组变化与语言家族的分布有着紧密的关联,这为我们揭示了古代人类语言演化的轨迹。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与合作团队进行考古发掘,古DNA研究揭示5100年来青藏高原人群的演化历史。

(图片来源:中国科学院)

然而,古DNA研究也不是没有挑战的。古代遗骨中的DNA通常都已经受到了时间的侵蚀,可能被分解得很少。科学家需要在极为微小的DNA片段中寻找线索,这难度就像海底捞针一样。他们需要运用先进的技术,耐心地重建古人的基因序列,才能还原古人的故事。

在古人的各种生产活动中,他们常常会在不经意间留下一些微小而支离破碎的痕迹。过去的考古学研究往往未能深入挖掘这些细节。

先民在加工和利用生物资源的过程中,残留至今的有机物质统称为有机残留物。

有机残留物可分为两种:一种是可以用肉眼看到的,如液体、炭化物等;另一种是微小得无法直接观察到的微量残留物,包括陶片上吸附的脂类、酒石酸、树脂酸,甚至植物微体化石如植硅体和淀粉粒。

虽然可见残留物在考古发掘中较为罕见,但微量残留物则广泛存在于古代的石器、陶器和青铜器上,成为有机残留物分析的主要研究对象。

垣曲北白鹅墓地出土的微型铜盒和铜盒内的残留物(图片来源:山西省考古研究院)

垣曲北白鹅墓地出土的微型铜盒和铜盒内的残留物(图片来源:山西省考古研究院)

科学家通过有机残留物的分析,可以窥探古代人们的饮食习惯、食物加工技术等。例如,从古代陶片中提取的食物残渣可以揭示古人的饮食结构和偏好,甚至推测古代的食谱。

不仅如此,动植物遗骸和遗物中的有机残留物也为研究农业的起源与传播提供了重要线索。通过分析农作物的遗传信息和有机物质,可以揭示农业的起源地、扩散路径以及农业技术的演变过程。

同时,有机残留物分析也有助于研究古代手工业的发展。从古代器物中提取的有机分子可以揭示古代纺织、医药、化妆品等产业的兴衰。通过分析遗址中的有机残留物,我们可以了解古人如何从自然界中提取原料,如何将它们加工成各种用途的产品,进而揭示古代手工业的技术水平。

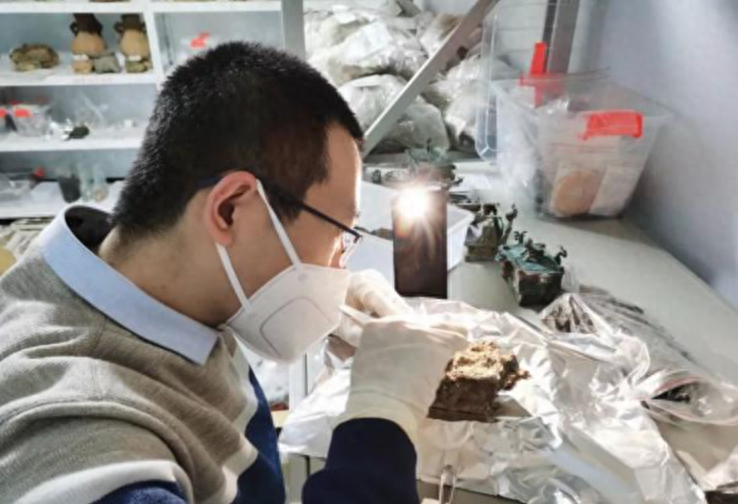

研究人员现场取样并开展科技分析工作(图片来源:澎湃新闻)

研究人员现场取样并开展科技分析工作(图片来源:澎湃新闻)

正如“科技考古”这个名字所示,科技已经成为考古研究的必备手段,让我们能够揭开过去的面纱,触摸古人的踪迹。

随着技术的不断进步,我们有理由相信,未来的科技考古将会带给我们更多的惊喜和发现。

无论是复原恢弘的遗迹,还是探寻微小的遗物,每一次科技考古都是在解开历史谜团的道路上迈出的坚实一步。考古正是在科技的引领下,架起了一座承载历史记忆的桥梁,让我们更深入地了解人类的过去,也为未来的研究提供了无限可能。

【上海】国航亮相2023年中国品牌博览会

来源:【中国交通新闻网】5月10至14日中国品牌博览会在上海世博展览馆隆重举行。中国国际航空股份有限公司(简称国航)参展此次博览会,以“新航程心期待”为主题,开设线上、线下展台集中展示国航以高质量发展为主线、以人民航空为人民为宗旨、以民航强国建设为目标的品牌建设举措和创新实践,展现国航“专业信赖,国际品质,中国风范”的品牌形象。套路网2023-05-13 09:58:540002664套安置房启动交房 苏州城市更新为幸福“提标”

11日,在相城区黄桥街道荷风四季雅苑集中交付仪式上,664套安置房启动交房。一串串新房钥匙,连着一个个安居梦。“拿到新房钥匙是村民们一直盼望的事。新房子质量好、面积大,足够我们一家子住了。”生田村村民金丹难掩心中的喜悦。近年来,黄桥街道推进高水平集中安置,对安置房设计方案优中选优、环节流程精益求精、安全管理严格规范,以商品房标准规划建设安置房,在方便居民的同时,为推进城市更新提供了示范样本。套路网2023-12-15 11:16:160000古代一酒鬼,被妻子踹进酒缸3天,爬出后说了一句话流行到现在

我国自古以来,就有酒文化。上战场要喝酒:“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”;送别的时候要喝酒:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;忧愁的时候要喝酒:”举杯消愁愁更愁";高兴的时候更要喝酒:“对酒当歌,人生几何”。“酒”早已渗透在古人的生活之中。套路网2023-07-26 19:11:180000女网红在新加坡辱骂护士,警察找上门还耍无赖,国外可没人惯着你

“你有没有对护士爆粗口?”“你去问护士啊?”“我现在在问你。”“你去问护士啊,他说有就有呗!”“我现在是在问你,你到底有没有对护士爆粗口?”“你猜呢,你随便猜?”难以置信,这样的对话发生,在调查官与被调查者之间。10月11日,一段视频在网络引起大众热议。发布视频的,是某女网红。事情发生在新加坡,一女子叫代驾回家,结果因为代驾并不熟悉车况,导致意外压上了女子的右脚。套路网2023-10-12 11:27:130000曝世界巨星公然辱华!日本高铁辱骂中国不收敛,曾多次与成龙合作

当我们说起我们“中国”两个字时,内心都会油然而生出一种深深的民族自豪感。但是,当你听到有外国对中国不好的言论时,你内心的声音是怎样的?答案肯定是愤怒不已!近日,就有中国网友在乘坐日本高铁时,遇见世界巨星辱骂中国,其言论极为猖狂难听。该网友顿时愤怒不已,把他的言行举止曝光了在网上,瞬间引起轩然大波。这到底是怎么回事呢?快随小编一起来看看吧!套路网2023-08-26 18:36:390000